Il y a 35 ans, du 19 au 28 février 1990, le Bénin organisait la Conférence nationale des forces vives, un événement qui allait marquer un tournant décisif dans l’histoire politique du pays et inspirer de nombreux autres États africains. Face à une crise économique et sociale sans précédent et sous la pression populaire, le régime du président Mathieu Kérékou a dû accepter l’ouverture démocratique, mettant ainsi fin à près de 15 ans de régime marxiste-léniniste. Cet anniversaire est l’occasion d’évaluer les héritages de cet événement fondateur et d’analyser les perspectives pour la démocratie béninoise.

Les origines de la Conférence nationale

À la fin des années 1980, le Bénin traverse une crise profonde : faillite de l’État, salaires impayés, mécontentement social généralisé et contestation croissante du régime en place. Malgré la réélection de Mathieu Kérékou en août 1989, la pression internationale et nationale pousse ce dernier à concéder une ouverture politique. La Conférence nationale, convoquée en février 1990, se veut un espace de dialogue pour refonder les institutions du pays.

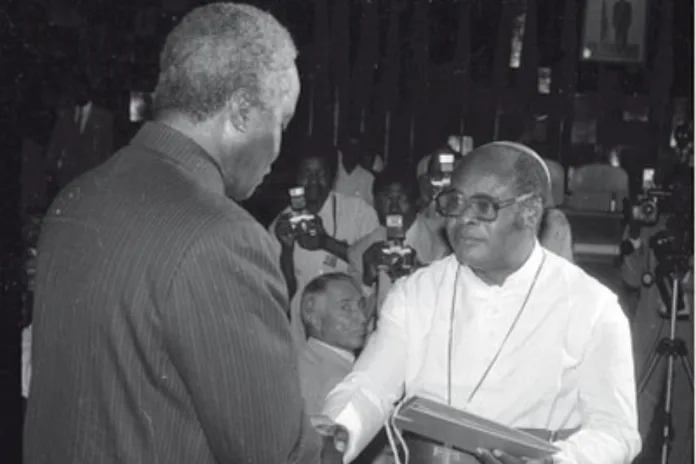

Sous la présidence de Mgr Isidore de Souza, 521 délégués issus de diverses composantes de la société – syndicats, partis politiques, associations et représentants religieux – sont réunis à Cotonou pour discuter de l’avenir du pays. Très vite, ces assises prennent une tournure inattendue : elles proclament leur souveraineté et imposent une transition démocratique avec la nomination de Nicéphore Soglo comme Premier ministre de transition.

Les acquis de la Conférence nationale

-

L’instauration du multipartisme

L’un des héritages majeurs de la Conférence nationale est l’abandon du système de parti unique au profit du multipartisme intégral. Cette ouverture a favorisé la diversité politique et la compétition électorale, rendant le pouvoir plus accessible et contestable.

-

Une Constitution démocratique

Adoptée par référendum le 2 décembre 1990, la nouvelle Constitution garantit l’État de droit, la séparation des pouvoirs et la protection des libertés fondamentales. Ce texte est toujours en vigueur aujourd’hui, bien qu’il ait subi plusieurs modifications.

-

Une alternance politique pacifique

Le Bénin devient un modèle de démocratie en Afrique grâce à une alternance pacifique du pouvoir. En 1991, Mathieu Kérékou quitte le pouvoir après sa défaite électorale face à Nicéphore Soglo. Ce dernier sera lui-même battu en 1996 par Kérékou, marquant une première transition réussie. Depuis lors, le pays a connu plusieurs changements de dirigeants sans violence majeure.

-

Un renforcement des libertés publiques

La fin du régime autoritaire a permis l’émergence d’une presse libre et d’une société civile dynamique, jouant un rôle essentiel dans le contrôle de l’action publique.

LIRE AUSSI : Bénin : les personnes affectées par le projet du port de pêche de Cotonou indemnisées

Les défis et critiques

-

Une démocratie en quête de consolidation

Malgré ses acquis, la démocratie béninoise a connu des périodes de tensions, notamment avec des révisions constitutionnelles controversées et des restrictions aux libertés politiques sous certains régimes. L’arrestation d’opposants et la gestion des élections récentes ont soulevé des inquiétudes sur un possible recul démocratique.

-

La persistance des défis économiques et sociaux

Si la Conférence nationale a permis une stabilité politique, elle n’a pas totalement résolu les problèmes socio-économiques. Le chômage, la précarité et la dépendance économique persistent, appelant à des réformes structurelles pour renforcer l’économie béninoise.

-

L’évolution du cadre institutionnel

Certains observateurs estiment que le modèle institutionnel issu de la Conférence nationale doit être repensé pour mieux répondre aux réalités actuelles, notamment en matière de gouvernance locale et de répartition des pouvoirs.

Les réformes engagées depuis 2016

Depuis l’accession de Patrice Talon à la présidence en 2016, plusieurs réformes ont été initiées pour renforcer les acquis de la Conférence nationale tout en corrigeant certaines dérives observées ces dernières décennies.

-

La réforme du système partisan

L’une des réformes notables a été la modernisation du système partisan, qui a pour objectif de rationaliser le paysage politique. Avant 2016, près de 300 partis étaient enregistrés, un nombre jugé excessif pour une gestion politique cohérente. La nouvelle législation a établi des critères plus stricts, réduisant le nombre de partis à 12, ce qui a permis de renforcer la stabilité et la cohésion politique. Bien que cette évolution puisse susciter des interrogations sur l’équilibre entre diversité politique et efficacité, elle a contribué à renforcer la gouvernance et à favoriser des élections plus structurées.

-

La lutte contre l’impunité et la corruption

Sous le leadership de Patrice Talon, des efforts significatifs ont été déployés pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans la gestion publique. Ces initiatives ont été saluées par la communauté internationale, avec des améliorations notables dans les classements de transparence. Le renforcement des mécanismes de contrôle et de sanction est une étape importante pour assurer un environnement politique et économique plus intègre. Bien que certains puissent exprimer des préoccupations sur la perception de l’application des sanctions, les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption témoignent de la volonté de rendre la gouvernance plus responsable et équitable.

-

Les libertés publiques et la presse

Les réformes relatives aux libertés individuelles et collectives ont pour objectif de mieux encadrer l’exercice de certaines libertés dans un contexte de modernisation de la société. Les réglementations sur le droit de grève et la création d’un Code du numérique visant à réguler les délits de presse en ligne ont fait l’objet de débats animés. Tandis que certaines organisations internationales ont exprimé des préoccupations sur la liberté de la presse, le gouvernement justifie ces réformes comme des mesures nécessaires pour garantir l’ordre public, protéger les citoyens contre les abus et prévenir les dérives. L’enjeu réside dans l’équilibre entre les libertés fondamentales et la préservation de la stabilité sociale.

-

La modernisation des infrastructures et de l’économie

La modernisation des infrastructures est devenue une priorité essentielle sous le gouvernement actuel. Des investissements significatifs ont été réalisés dans des secteurs clés comme les routes, l’énergie, l’agriculture et le numérique, dans l’optique de soutenir le développement économique et de créer des emplois. Patrice Talon soutient que la démocratie doit s’accompagner d’une base économique solide pour garantir un véritable progrès social. Ces initiatives visent à doter le pays d’infrastructures modernes capables de stimuler la croissance et d’accélérer le développement. Des projets comme la revitalisation du port de Cotonou et le développement des zones industrielles illustrent la volonté du gouvernement de préparer le Bénin pour un avenir prospère, tout en renforçant ses capacités économiques et sociales.

-

La décentralisation et la gouvernance locale

Une réforme clé a été celle de la décentralisation, visant à renforcer la gouvernance locale et à rapprocher les décisions administratives des citoyens. En transférant certaines compétences aux collectivités territoriales, cette réforme a contribué à améliorer l’efficacité des services publics au niveau local, tout en permettant une meilleure allocation des ressources. Bien que des ajustements soient nécessaires pour garantir une répartition équitable des moyens entre les régions, cette réforme est vue comme un pas important vers un développement plus inclusif et une gestion plus proche des réalités locales.

-

La réforme du système judiciaire

Le gouvernement a également lancé une réforme du système judiciaire, visant à améliorer l’accès à la justice et à renforcer son indépendance. De nouvelles infrastructures ont été mises en place et des lois ont été révisées pour accélérer les procédures judiciaires. Cette modernisation a permis de réduire les délais de traitement des affaires et d’améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire, contribuant ainsi à une meilleure sécurité juridique pour les citoyens et les investisseurs.

-

Les réformes fiscales et douanières

Afin de soutenir la croissance économique, des réformes fiscales et douanières ont été mises en place pour simplifier la gestion des recettes publiques et faciliter la création d’entreprises. Ces réformes ont permis de renforcer la transparence et l’efficacité du système fiscal, tout en contribuant à une augmentation des recettes de l’État. Les entreprises bénéficient désormais de démarches administratives allégées, ce qui favorise un climat d’investissement plus favorable. La réforme continue d’être adaptée pour répondre aux besoins d’un secteur privé dynamique et innovant.

-

La transformation numérique

La transformation numérique a été au cœur des réformes, avec des investissements dans les technologies de l’information et de la communication. Ces efforts ont permis de moderniser l’administration publique, faciliter l’accès aux services publics et encourager l’innovation dans divers secteurs, notamment l’agriculture et la santé. Le développement du secteur numérique est également un levier important pour le développement économique et la création d’emplois, en particulier pour les jeunes. Bien que des défis d’infrastructures demeurent dans certaines régions, les progrès réalisés ouvrent des perspectives prometteuses pour l’avenir.

-

La révision du code du travail et des conditions de travail

Le gouvernement a révisé le code du travail pour mieux répondre aux exigences du marché du travail moderne, tout en veillant à protéger les droits des travailleurs. Cette réforme vise à trouver un équilibre entre la flexibilité nécessaire à la croissance des entreprises et la sécurité des employés. L’objectif est de favoriser un environnement de travail plus dynamique tout en préservant les principes fondamentaux de protection des travailleurs. Ces ajustements s’inscrivent dans un cadre global visant à renforcer la compétitivité de l’économie béninoise.

-

Les réformes du secteur éducatif

Le secteur éducatif a bénéficié de réformes majeures avec la construction de nouvelles infrastructures scolaires et l’amélioration de la qualité de l’enseignement. L’introduction de nouvelles méthodes pédagogiques et de technologies éducatives permet de mieux préparer les jeunes aux défis de demain, tout en répondant aux besoins d’un marché du travail en constante évolution. Le gouvernement a également mis l’accent sur la formation des enseignants, afin de garantir que le système éducatif reste compétitif et à la hauteur des aspirations des jeunes générations.

LIRE AUSSI : Quand le Bénin se rêve en destination incontournable : Hilton en renfort

Le Bénin, 35 ans après la Conférence nationale : Une démocratie en pleine maturation

Trente-cinq ans après la Conférence nationale, le Bénin se distingue comme un modèle de démocratie en Afrique. Bien que le chemin parcouru ait été semé d’embûches, les progrès réalisés sont indéniables. La démocratie béninoise, aujourd’hui enracinée, s’affirme comme un processus dynamique qui continue d’évoluer pour répondre aux aspirations de sa population. Les valeurs de pluralisme, de respect des libertés fondamentales et de bonne gouvernance, instaurées en 1990, restent des principes solides sur lesquels les institutions continuent de se bâtir.

Le Bénin a réussi à instaurer des transitions pacifiques du pouvoir, un phénomène devenu rare dans certaines régions du continent. Grâce à l’engagement des citoyens, des leaders politiques et des acteurs de la société civile, l’État de droit a pris racine, et le pays a connu plusieurs réformes marquantes qui renforcent ses institutions démocratiques. Le multipartisme, l’indépendance de la presse et la consolidation des libertés publiques sont des acquis précieux qui continuent de nourrir l’espoir d’une démocratie vivante, participative et inclusive.

Aujourd’hui, la démocratie béninoise s’affirme avec une vigueur renouvelée. Si certains défis demeurent, tels que la consolidation de certaines réformes ou la réponse aux préoccupations sociales et économiques, le pays avance avec optimisme, porté par la conviction qu’une démocratie solide est un levier puissant pour un développement durable. Le Bénin s’engage ainsi sur la voie de la consolidation démocratique, avec une vision claire : celle de bâtir un avenir prospère pour ses citoyens tout en restant fidèle aux idéaux de justice, d’égalité et de liberté.

Renforcer l’héritage démocratique du Bénin

La Conférence nationale du Bénin reste une référence en matière de transition démocratique en Afrique, notamment en raison de la volonté de dialogue et de consensus qui l’a caractérisée. L’un des enseignements les plus marquants est que la démocratie doit être un processus en constante évolution, qu’il faut nourrir d’engagements collectifs et d’adaptations aux réalités du temps.

Cependant, pour préserver son héritage, il est impératif que les principes de pluralisme, de respect des libertés et de bonne gouvernance continuent d’être défendus. Comme l’a souligné Patrice Talon dans une interview récente, « la démocratie doit être accompagnée d’un effort collectif pour le développement ». L’avenir de la démocratie béninoise dépendra de la capacité des dirigeants et du peuple à rester fidèles aux valeurs de 1990 tout en adaptant les institutions aux défis contemporains.

En ce 35e anniversaire de la Conférence nationale, le Bénin est confronté à un choix crucial : continuer à avancer sur la voie de la démocratie, en consolidant les acquis tout en répondant aux défis économiques et sociaux, ou risquer de perdre les principes fondateurs qui ont permis sa transition pacifique. C’est une responsabilité collective, à la fois des dirigeants et des citoyens, de façonner un avenir où démocratie, développement et respect des droits humains seront les garants d’une stabilité durable.

Views: 3