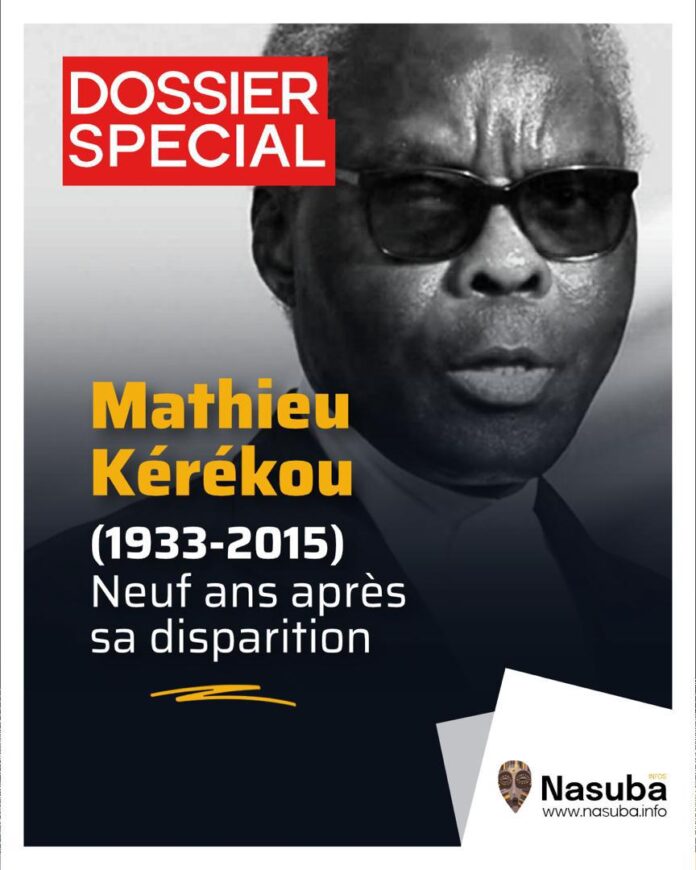

Ce dossier se veut un hommage à la vie et au parcours exceptionnel de Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin, surnommé “le Caméléon” pour sa capacité d’adaptation et ses nombreux revirements idéologiques. Le 14 octobre 2024 marque les neuf ans de sa disparition, et c’est l’occasion de revenir sur l’héritage de cet homme politique qui a joué un rôle central dans l’histoire contemporaine du Bénin.

Vie privée

Mathieu Kérékou est né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, un village situé dans le nord du Bénin (ancien Dahomey). Issu d’une famille modeste, il a grandi dans un environnement rural empreint de valeurs traditionnelles, ce qui a profondément influencé sa perception de l’autorité et du pouvoir.

Après avoir suivi une éducation formelle dans les écoles locales, Kérékou rejoint l’armée coloniale française en 1950, où il se forme en tant qu’officier. Cette expérience militaire joue un rôle crucial dans son ascension politique, lui fournissant à la fois une discipline stricte et des compétences en leadership. Il poursuit sa formation militaire à Dakar (Sénégal), au Mali et en France, ce qui enrichit sa perspective sur la gouvernance et la stratégie.

Initialement athée, Kérékou surprend ses compatriotes en se convertissant au christianisme dans les années 1990, adoptant notamment le protestantisme. Cette conversion est perçue comme un reflet de sa transformation personnelle et s’inscrit dans un contexte de transition politique après son retrait du pouvoir, marquant une renaissance après des décennies de domination.

En ce qui concerne sa vie familiale, peu de détails sont rendus publics, mais il est connu qu’il a épousé Marguerite Kérékou, avec qui il a eu plusieurs enfants. Sa famille reste en grande partie à l’écart de la scène publique, ce qui lui permet de maintenir une certaine frontière entre ses responsabilités politiques et sa vie personnelle, évitant ainsi l’intrusion de la vie familiale dans son parcours politique.

Parcours Politique

Les débuts dans l’armée et le coup d’État de 1972

Avant d’accéder au pouvoir, Mathieu Kérékou a fait carrière dans l’armée. En tant qu’officier, il a su naviguer habilement dans le contexte postcolonial du Dahomey, où la politique était instable et divisée. Le 26 octobre 1972, Kérékou prend le pouvoir à la suite d’un coup d’État militaire, renversant le gouvernement civil de Justin Ahomadégbé-Tomêtin. Cet événement marque un tournant dans l’histoire du pays et amorce un long règne.

Le régime marxiste-léniniste (1972-1990)

Une fois au pouvoir, Kérékou proclame la République populaire du Bénin en 1975 et instaure un régime à parti unique sous la bannière du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB). S’inspirant du marxisme-léninisme, il nationalise les entreprises, adopte une planification économique centralisée et réprime fermement toute opposition. Le Bénin devient l’un des rares pays africains à suivre un régime ouvertement communiste.

Cette période est marquée par des politiques de nationalisation et de collectivisation, mais aussi par des difficultés économiques croissantes, en grande partie dues à la mauvaise gestion et à l’inefficacité des réformes économiques. La corruption et la répression politique sont également omniprésentes, suscitant des critiques tant au niveau national qu’international.

La Conférence nationale et la transition démocratique (1990)

À la fin des années 1980, face à une grave crise économique et sous la pression des mouvements pro-démocratiques, Kérékou est contraint d’organiser une Conférence nationale en février 1990. Cette conférence historique, réunissant des représentants de tous les secteurs de la société civile et politique, met en place une transition démocratique qui conduit à la rédaction d’une nouvelle Constitution. En 1991, Kérékou se retire du pouvoir après avoir été battu aux premières élections démocratiques du Bénin par Nicéphore Soglo.

Cette transition pacifique vers la démocratie est saluée à l’échelle internationale et place le Bénin en tant que modèle pour d’autres pays africains en quête de démocratisation.

Le retour au pouvoir en 1996

Après cinq ans d’opposition, Mathieu Kérékou revient sur la scène politique et remporte les élections présidentielles de 1996 face à Nicéphore Soglo. Ce retour est marqué par un changement de ton et de style. Kérékou adopte une approche plus libérale et abandonne définitivement les politiques marxistes-léninistes. Son second mandat est caractérisé par des efforts de réformes économiques, bien que la corruption et les défis économiques restent omniprésents.

Réélu en 2001 pour un second mandat consécutif, il reste en poste jusqu’en 2006, respectant cette fois-ci les dispositions constitutionnelles limitant à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs. Il se retire alors définitivement de la vie politique en 2006, mettant fin à plus de 30 ans de domination de la scène politique béninoise.

Héritage de Mathieu Kérékou

Un architecte de la stabilité politique

Bien que critiqué pour son autoritarisme durant son premier règne, Kérékou a également joué un rôle clé dans la stabilisation politique du Bénin. Il a su naviguer avec pragmatisme dans un environnement marqué par l’instabilité post-coloniale et a permis une transition pacifique vers la démocratie, un fait rare en Afrique dans les années 1990.

Une figure de réconciliation

Après son retour au pouvoir en 1996, Kérékou a consolidé la paix et œuvré pour une réconciliation nationale. Bien que son régime ait été critiqué pour la corruption, son second passage au pouvoir a vu la consolidation d’institutions démocratiques et une relative stabilité politique.

Un leader controversé

Kérékou laisse cependant un héritage ambivalent. Si son rôle dans la transition démocratique du Bénin est largement salué, ses premières années de règne restent marquées par des violations des droits de l’homme, la répression politique et une gestion économique hasardeuse. De plus, bien que son second mandat ait été plus libéral, les défis économiques n’ont jamais vraiment été résolus sous son administration.

L’héritage spirituel et personnel

En dehors de son rôle politique, la conversion de Kérékou au christianisme et son parcours spirituel ont laissé une empreinte indélébile sur sa vie personnelle. Ce changement a symbolisé une réconciliation avec son passé et une forme de rédemption personnelle, qui a sans doute influencé sa manière d’aborder la politique durant ses dernières années au pouvoir.

Mathieu Kérékou, neuf ans après sa mort, reste une figure incontournable de l’histoire du Bénin. Sa capacité d’adaptation, symbolisée par son surnom de “Caméléon”, illustre l’évolution de ses convictions politiques au fil des décennies, de l’autoritarisme marxiste à la démocratie libérale. Si son parcours est jalonné de controverses, son rôle dans la stabilisation politique du Bénin et la transition démocratique lui assure une place durable dans les mémoires.

Cet hommage de notre rédaction nous rappelle que le Bénin contemporain, avec sa démocratie relative et sa stabilité, doit aussi en grande partie son existence aux transformations initiées sous son règne.

Views: 1897